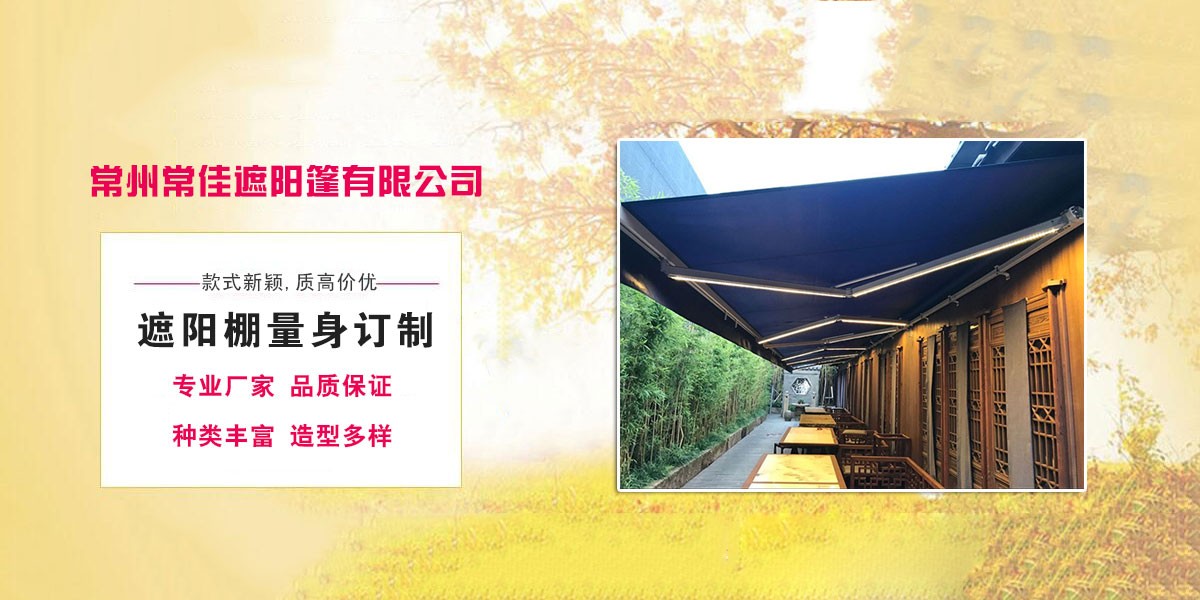

遮阳棚作为建筑外延空间的重要构成元素,其功能性已从单一的遮阳避雨,向空间美学、环境融合、场景适配等维度延伸。在此背景下,遮阳棚定制厂家的个性化设计能力,成为衡量其技术实力与服务水平的核心指标。本文将从设计流程、技术实现、案例验证三个层面,客观解析定制厂家如何通过专业化服务满足差异化需求。

一、需求分析:从模糊到的转化路径

个性化设计的起点在于需求解析。优质定制厂家建立三级需求沟通机制:首先通过问卷量化基础参数,包括使用场景、覆盖面积、抗风等级等;其次进行现场勘测,利用激光测距仪、风速仪等专业设备获取场地数据;终通过设计工作坊与客户深度对话,提炼风格偏好、文化符号、功能延伸等隐性需求。

某商业综合体项目需求分析显示,客户要求遮阳棚兼具导视功能与品牌展示。设计团队通过色彩心理学研究,将企业VI色系融入膜材透光率设计,同时集成LED灯带系统,实现日间遮阳、夜间导视的双重功能。

二、设计创新:模块化与定制化的平衡艺术

个性化设计需平衡标准化生产与定制化需求。厂家采用模块化设计理念,建立包含300余种标准构件的数据库,涵盖不同跨度、高度、曲率的骨架单元,以及超过50种膜材纹理与透光率组合。设计师可基于参数化平台快速生成初始方案,再通过拓扑优化技术调整结构布局。

技术实现层面,BIM建模与有限元分析成为标配工具。某文化中心项目通过BIM模拟,发现初始方案在50年一遇风压下出现0.3Hz共振频率。设计团队调整拉索预应力分布,使自振频率提升至3.8Hz,避开环境振动影响域。

三、技术实现:跨学科整合的解决方案

个性化设计的落地依赖多技术融合。在材料科学领域,PTFE膜材与ETFE气枕的组合应用,既实现建筑美学追求,又满足复杂曲面构造需求。某体育场馆项目采用双层ETFE气枕系统,通过气压调节实现透光率动态控制,较传统遮阳方案节能42%。

智能制造技术提升定制化产能。工业机器人完成骨架焊接精度达±0.5mm,数控裁剪设备实现膜材切割误差<1mm。某产业园项目通过数字孪生技术,将设计模型与生产设备直接对接,使定制化产品交付周期缩短35%。

四、案例验证:从概念到实景的转化实证

商业场景:某购物中心入口遮阳棚,设计团队将当地梯田地貌转化为空间曲面,通过参数化设计生成流线型骨架,配合渐变穿孔率的铝板饰面,实现结构美学与地域文化的融合。

公共设施:某公交站台遮阳棚,集成光伏发电与无线充电功能。定制厂家通过CFD模拟优化空气动力学性能,使暴雨天气下乘客区风雨渗透量降低78%。

高端住宅:某别墅庭院遮阳棚,采用电动开合膜结构,通过风雨传感器实现自动启闭。结构工程师运用拓扑优化技术,在保证强度前提下减重30%,使驱动系统能耗降低55%。

五、服务延伸:全周期设计管理

个性化设计服务贯穿项目全周期。前期提供可行性研究报告,包含场地适配性分析、投资效益评估等内容;中期通过VR沉浸式体验,使客户在施工前预览终效果;后期建立健康监测系统,通过应变传感器实时反馈结构状态,指导维护保养。

遮阳棚定制厂家的个性化设计能力,本质是需求解析、技术创新与服务整合的综合体现。从参数化建模到智能制造,从文化元素转译到环境性能优化,每个技术环节都需把控。通过实际案例验证,定制厂家已具备将抽象概念转化为实体空间的能力,为各类场景提供兼具功能性与艺术性的解决方案。随着数字设计工具与智能建造技术的深化应用,个性化设计服务将向更、更、更可持续的方向演进。